第三篇 开始全面建设社会主义时期

(1956.10---1966.5)

第二章 “大跃进”和人民公社化运动

在中国共产党中央的领导下,经过几年的努力,全国各条战线取得了可观的成就。同时国内外形势的发展,使中国共产党和全国人民一致认识到,尽快使国家发展起来的紧迫性和必要性。党中央提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。贯彻到全国各条战线,意气风发,斗志昂扬,掀起了举国一致轰轰烈烈的建设高潮。各种生产经验层出不穷,卷起了一道道狂波巨澜。固然,在一些战线上,确有成效,但在不少领域里,由于一味的追求快与新,高指标、高产量的不断出现,不少不切实际的“生产技术”、“生产经验”被盲目推广,结果事与愿违,得不偿失。

幸得中央三令五申,竭力纠正。中共麻江县委遵照中央指示,在三年困难时期,组织大批干部与农民实行“四同”,妥善安排人民生活,千方百计组织力量,生产自救,使麻江损失降到最低点,巩固了农村阵地和农业生产的基础地位。

第二节 “反右倾”斗争和新“五反”运动

一、反对右倾机会主义路线的斗争

1958年8月, “庐山会议”之后,党中央发出了“反对右倾机会主义路线的斗争”的指示,中共凯里县委根据上级指示精神,成立“反右倾运动办公室”,领导全县反右倾斗争。这次反右倾斗争从县委委员到农村党员,普遍开展。先是用整风形式,县委召开整风学习动员会,各级各部门干部职工,听取县委主要领导关于开展整风学习动员报告。要求干部职工大胆暴露自己的观点,虚心接受批判,大胆揭发别人,互相批判,称为“互相擦背”。这样,反右倾运动一浪高过一浪,凡是在“大跃进”中,对“浮夸风、一平二调共产风、官僚主义风、瞎指挥风”等说过不满意的话或是有抵触情绪,或者不愿意违心说假话的人,都属于“右倾”挨批斗的对象,有的在“深耕”和“大炼钢铁”运动中,在“插红旗”、“拔白旗”竞赛活动中,多次评为“白旗”的和一些家庭有些“历史问题”的,也都划在“右倾”之列。“反右倾办公室”通过发动群众、揭发批判、整理材料、层层挤压,找出“右倾分子”并冠以 “反对总路线”、“诬蔑大跃进成绩”、“想扯垮人民公社”等等名目。在任县长熊兴科,因根据当时旱情,主张同意群众将干田改种苞谷、红苕等耐旱作物,被定为右倾保守分子,撤销县长职务,分配到良田煤厂劳动锻炼;副县长吴宗才同意熊兴科的主张,积极组织改种,并对群众缺粮情况作了真实汇报等因被撤职判刑,后死于刑期;中共宣威区委书记高广胜,县财贸局长李永昌也因右倾错误,撤职送良田煤厂劳动锻炼。原麻江县(当时改称凯里县麻江人民公社)共受点名批判戴“右倾分子”帽子或受处分的一共215人。全县受批判的540人(其中党员124人)人,受各种纪律处分的895人(其中党员354人)。为遏制事态发展,县监委在1961年下半年,遵照党中央的指示对在反右、肃反、审干等运动中受批判、处分的党员干部进行甄别,属于冤案的672人,部分错误412人,县监委采取召开群众大会、民族座谈会和印发文件等形式,对蒙冤受屈的干部和群众,给予甄别平反。对已故的吴宗才,黔东南州监委于1962年9月28日下文撤销1960年4月对他的错误处理,1987年清明节,麻江县人民政府拔专款为其竖碑以示怀念。

这次反右倾受处分的干部职工,1962年,中共麻江县委按中央指示精神,对于戴上“右倾机会主义分子”帽子的,作甄别平反,对其中的11人又给予定论处理。直到中共中央十一届三中全会以后,县委遵照中央《关于被定为右倾机会主义分子的平反,改正问题的通知》的规定,认真落实政策,给原定论的11人进行复查,彻底平反,恢复党籍2人,恢复工作籍1人,撤销处分的8人。

这次“反右倾”使基层民主生活再次遭受严重的损害,使“大跃进”和人民公社化运动中许多已被指出,有待纠正的错误重新发展起来,使高指标、浮夸风、共产风、官僚主义风和瞎指挥风为标志的“左”倾错误再度泛滥并得以持续,给社会主义建设事业造成了更大的危害。

二、“反对贪污盗窃、反对投机倒把、反对铺张浪费、反对分散主义、反对官僚主义”运动

1963年3月29日,中共麻江县委召开常委会议,专题研究贯彻执行中共中央关于“励行增产节约、反对贪污盗窃、反对官僚主义”的指示,8名常委分工,2名直接分管新“五反”工作,并决定召开县委扩大会议15天,确定开展“五反”工作的方法步骤。4月7日,县委成立“五反”领导小组,下设“五反”办公室和专案组,全县“五反”分三批和三个阶段进行。

通过自上而下、层层摸底排队,领导带头洗手洗澡,工作先党内后党外,先领导后群众,进行政治排队和问题排队。在县机关(学校、卫生部门除外)各行政、企事业单位普遍深入开展群众性的增产节约运动和“五反”运动,第一、二批“五反”运动共揭发出来的犯有贪污盗窃、投机倒把的127人,占干部总数的14%(其中,不足200元的78人,200—500元的29人,500元—1000元的10人,1000元以上的10人)。贪污盗窃、投机倒把的金额达32870元。粮(票)3246公斤,棉(票)布1700公尺。

在“五反运动”中,群众揭发盐业公司以熊某某为首,勾结贵阳、重庆、武汉等地的投机倒把分子,盗窃国家布票1000多公尺,进行贩卖,从中牟取暴利1500多元。杏山区供销社的干部揭发犯有贪污、盗窃、投机倒把活动的23人,占本社干部58人的39%(其中:千字号的3人,贪污盗窃、投机倒把的金额9659元,粮食(票)432.5公斤,棉布(票)47公尺)。

县委根据省、州指示,为了更好地培养教育和使用干部,对干部逐个重新进行考察了解一次。县委组织力量,对省、州管的92名干部全部进行了仔细考察了解。

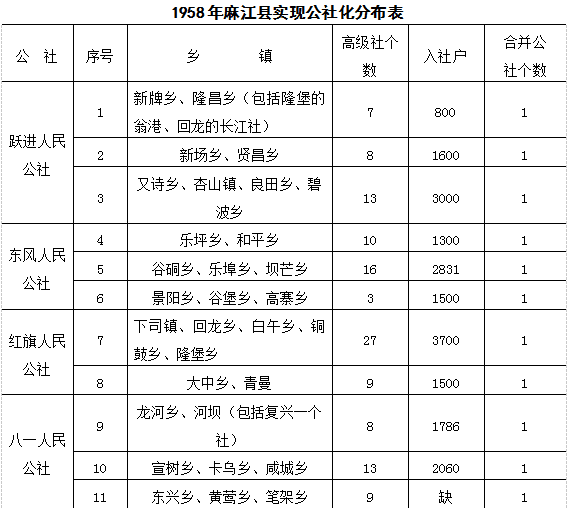

第三节 人民公社化运动

1958年8月,毛主席的“还是人民公社好”的号召见报。8月25日,县委根据党中央发布《关于在农村建立人民公社的决议》,组成人民公社工作组,先后在杏山、良田、又诗、碧波四个乡镇搞试点。9月2日召开群众大会,庆祝人民公社成立。各区、乡(高级社)均派代表参加学习建社经验,讨论全县大办人民公社的意见和办法。到9月底,仅1个月,全县各地锣鼓喧天、红旗招展,124个高级社合并成11个人民公社,实现全县人民公社化。入社农户21261户,占总农户21651户的98.2%,入社人口共102885人,占总人口数104250人的98.7%。随着“大跃进”的掀起,10月份又把11个人民公社合并为4个大公社。杏山区为“东风人民公社”,下司区为“红旗人民公社”,宣威区为“跃进人民公社”,谷硐区为“八一人民公社”。入社农户24068户,占总农户的98.57%,入社人口96890人,占农业人口90.96%。(见后表1—4)。

麻江县跃进人民公社于1958年9月2日在碧波乡谷丰高级社宣告成立,由又诗乡、杏山镇、大良田乡、碧波乡的13个高级农业生产合作社和城关镇市民、工、农、商、学、兵联合组成。实行生产资料入社,统一经营管理,入社户达3000多户。社设中共党委会、实行政社合一,在社管会、社党委领导下办社。4个乡并为大乡,乡有乡长,在乡人民委员会的领导下开展工作。在“大跃进”中,将原来的乡改为管理区,各管理区实行军事化,社管会下设团部,设正副团长,党委书记兼团政委,团下设13个营(原13个高级社)各营设营长1人,副营长2—3人,党支部书记兼营教导员,营下设连、排、班若干,各有正副职2人。各营抽部分青壮年组成先锋连为完成各项任务的尖兵。

全县公社化后,把原高级社的土地、耕牛、农具、粮食、物资、资金等全部清理归公社所有,由公社统一调配使用。

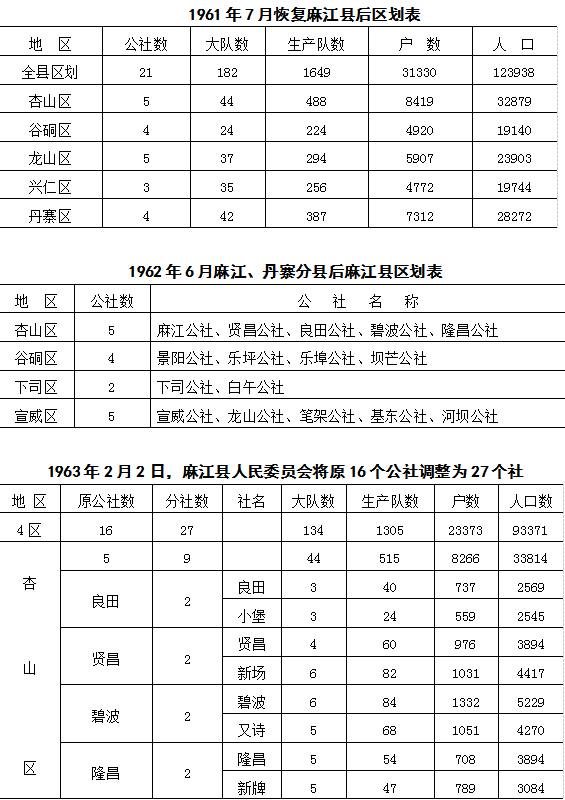

以后在生产管理过程中,为便于管理,曾对公社进行多次调整。到1962年6月,县委在“精简机构,缩减编制”的思想指导下,撤销杏山、下司、宣威三个区委会,保留谷洞区委会。同月,青曼公社划入凯里,铜鼓并入白午。至此,县委下辖谷硐区党委和16个人民公社党委。16个公社为:良田、贤昌、碧波、隆昌、乐坪、景阳、白午、下司、宣威、龙山、杏山、坝芒、乐埠、笔架、河坝、基东。

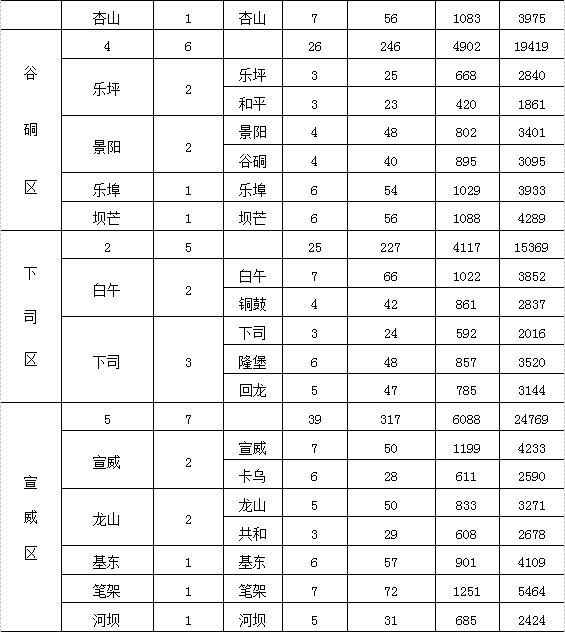

为了加强集中统一领导,1962年8月,中共麻江县委决定恢复杏山、下司、宣威三个区党委会(对外不挂牌子),并任命区委书记和委员。同时将16个公社调整为27个公社,各公社均建立党委会。调整为:良田划为良田、小堡;贤昌划为贤昌、新场;碧波划为碧波、又诗;隆昌划为隆昌、新牌;乐坪划为乐坪、和平;景阳划为谷硐、景阳;白午划为白午、铜鼓;下司划为下司、隆堡;回龙划为宣威、卡乌;龙山划为龙山、共和;杏山、坝芒、乐埠、基东、毕架、河坝六个公社不变,共27个公社。至1963年2月,增建小堡、新牌、新场三个公社党委会。随即恢复杏山镇建制,更名为城关镇。1965年5月建立城关镇党委会。至此,中共麻江县委下辖28个公社(镇)党委会,县政府下辖28个公社(镇),即杏山9社1镇,谷硐6个公社,宣威7个公社。全县共建129个生产大队,大队建中共党支部。

1966年4月,撤销新牌、新场、小堡三个公社,党组织关系分别转入碧波、贤昌、良田公社党委会。至此全县共4个区、25个公社。

“大跃进”和人民公社化运动,是党在建设社会主义道路过程中的一次严重的失误。联系麻江县实际情况,失误的由来:一是夸大主观意志,违背客观规律,片面追求规律,片面追求高速度、高指标;二是盲目学习外地经验和盲目地推广本地未经实地考核的新鲜事物;三是这段时间“五风”盛行,压制实事求是的科学态度。中共中央及时发现问题,号召各级党组织开展调查研究,“不要图虚名而遭灾害”、“干劲一定要有,假话一定不可讲”,发扬中国共产党勇于改正错误,勇于承担责任的精神。中共麻江县委遵照中央及省委、州委有关指示,及时组织人力,尽最大努力,坚决纠正各种“左”的偏差,及时减少损失。(来源:田园麻江)

扫一扫在手机打开当前页面